stereo誌も解約したしWEB-DB PRESS誌は私には向かないので、再度日経Linuxの定期購読を申し込んだ。やっぱりこれが一番おもしろい。2月号からの購読となったのだが、ちょうどFedora 10のインストーラが付録についていたので入れてみた。もう世の中Fedora 10なんですね。私は8で止まっていました。

DVDから起動してインストーラを選択すると、下のようメディアチェックをするかどうかの選択画面が現れます。これはRed Hat系ではいつもそうです。 ▲メディアチェックするかどうかの選択画面

▲メディアチェックするかどうかの選択画面

ここは「skip」を選択する。 ▲GUIのインストーラが起動する

▲GUIのインストーラが起動する

ここは単純に「NEXT」をクリックする。 ▲言語の選択

▲言語の選択

「日本語」を選択して「次へ」をクリックする。 ▲「新規インストール」か「アップグレードインストール」かの選択

▲「新規インストール」か「アップグレードインストール」かの選択

ここは新規「インストール」を選択する。私はLinuxではアップグレードインストールはしたことがない。 ▲「コンピュータ名」の入力

▲「コンピュータ名」の入力

ドメイン名をつけて入力する。「fedora.hoge.local」みたいな感じ。 ▲タイムゾーンの指定

▲タイムゾーンの指定

デフォルトで「東京」になっているのでそのまま「次へ」をクリック。 ▲rootのパスワードの指定

▲rootのパスワードの指定

8文字以上の複雑なものを指定するようにしておきたい。rootを乗っ取られたらLinuxはおしまいだ。 ▲パーティションの指定

▲パーティションの指定

デュアルブートのインストールで一番気をつけなければいけないのがパーティションの指定である。これを間違うと他のOS領域やデータが一瞬にして消えてしまう。ここでは、当然「カスタムレイアウトを作成します」を選択する。 ▲なぜか128GB SATA SSDが/dev/sdbとなっている

▲なぜか128GB SATA SSDが/dev/sdbとなっている

Vista用のSSDが/dev/sdaだ。こんなはずでは・・・。BIOSでは逆にしているはずなんだが。

しかたがないので、/dev/sdb2を「/(ルート)」に指定して次へ。 ▲フォーマットするを選択したのでフォーマットしているところ

▲フォーマットするを選択したのでフォーマットしているところ

このフォーマット画面はいつもイヤだ。もしかして全部フォーマットしてしまったら・・・といつも思う。 ▲ブートローダのインストール場所の指定

▲ブートローダのインストール場所の指定

「BIOSドライブ順」の項目で順番を指定して/dev/sdb/のMBRに書き込むように指定する。 ▲依存関係のチェック中

▲依存関係のチェック中

パッケージは最小限にとどめておいた。必要なら後からでもインストールできる。特にゲームなんかは一切必要ないのでチェックをはずした。コンパイラとかは必要なので「開発」にチェックした。リポジトリは2つ追加した。fedora10-i386とfedora10-i386-Updates。リポジトリのチェックをクリックするとインターネットへつなごうとするのだが、IPv4の静的アドレスを指定するとエラーが出るのだ。私の環境だけかもしれないがタコである。しかたがないのでDHCPで取得するように設定して切り抜けた。まぁ、これはリポジトリを追加しない場合は必要ないのだが。 ▲インストールの開始

▲インストールの開始 ▲パッケージのインストール中

▲パッケージのインストール中 ▲再起動したときの起動画面

▲再起動したときの起動画面

Fedoraは最初「あぶく」のイメージから始まった。そしてとうとう宇宙にまで到達した。どこまで行くのだろうか。 ▲再起動した後の最終設定画面

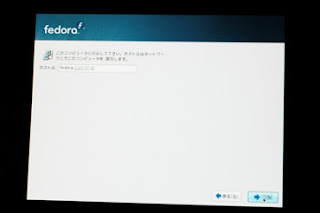

▲再起動した後の最終設定画面

ユーザーを作成したりする。 ▲ログインして最初の画面

▲ログインして最初の画面

ここからいろいろとカスタマイズしていくのである。ところで、この状態ではATIのドライバfglrxは動いていないので緩慢な動きです。Ubuntuの場合はドライバが動いていなくても結構軽快なのだがFedoraは結構重い印象。ATIのドライバは通常以下の2行でインストールできるはずだが、

rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release-10.rpmnot availableだということでインストールできない。

yum install kmod-fglrx xorg-x11-drv-fglrx

そこで、ATIのダウンロードサイトから取って来てインストールしたのだが、その顛末はまたの機会にしたい。

FedoraはUbuntuに比較するとやはりイマイチスマートさに欠ける。Ubuntuのような完成度は望めない。

画面のプロパティのフォントタブの詳細のダイアログから「フォントフォルダを開く」ボタンがなくなっている。IPAモナーフォントを追加したいのだがどうやって追加するんだろう。もう勘弁してくれよ。

ということでFedoraはしばらく放置。Fedoraをインストールしてこれだけがっかりしたのも初めてだ。Fedora8からのバージョンアップだったので、期待が大きすぎたのかな。あまり進歩してない・・・。

0 件のコメント:

コメントを投稿